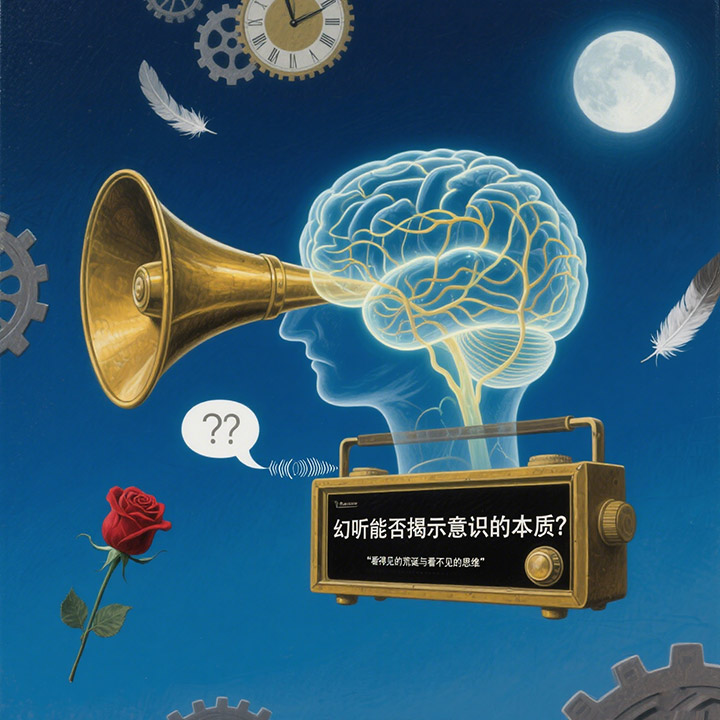

我正在独自走路,忽然听见身后有人叫我的名字。回头,空无一人。声音再次响起,这次它说:“别装没听见,你知道我是谁。”或者,它开始辱骂我了......

对多数人而言,这只是一瞬的错觉;对幻听者,它却是持续在场的他人。

1、传统哲学把意识视为统一的、透明的、自明的“我思”。幻听却像一道裂缝,让“我”在内部遭遇一个陌生却有力的声音。这个声音常常拥有人格特质:命令、嘲讽、安慰、预言、辱骂。它迫使“我”承认:意识并不总受“我”的支配。

2、幻听使“他者”不再是远方的陌生人,而是栖居在“我”的神经突触之间。于是,自我与他者的界线被内爆,伦理成为自我内部的拉锯:听从不听从?相信不相信?

3、幻听有时可能带有预言色彩:“你出门会被车撞。”当“我”因恐惧而避开街道,事件并未发生,预言看似失效。然而,正是这种“未被兑现的威胁”重塑了未来——意识被提前写入了可能的灾难。

互联网有明网与暗网,意识是否也有?日常思维如同明网,幻听则像暗网,运行在神经噪音与潜意识交易的底层协议上。若如此,幻听可能并非故障,而是意识连上了暗网节点。

幻听逼迫我们放弃自我的。让“我”暴露于内部的异质声音。但正是这场博弈,使“我”得以重新谈判:哪些声音属于我?哪些声音需要被驱逐或拥抱?